DR防護裝置通過多種設計和技術手段降低操作人員(如放射科醫生、技師)的累積輻射劑量,其核心原理是遵循 **“時間、距離、屏蔽”** 三大輻射防護原則。以下是具體措施和機制:

---

### **1. 屏蔽防護(核心手段)**

- **固定式屏蔽裝置**

- **鉛玻璃/鉛屏風**:操作間與控制室之間的觀察窗或移動屏風采用鉛玻璃(鉛當量通常≥0.5mm Pb),有效阻擋散射輻射。

- **鉛墻/鉛簾**:DR設備周圍安裝鉛墻或懸掛鉛簾,減少檢查室內的輻射泄漏。

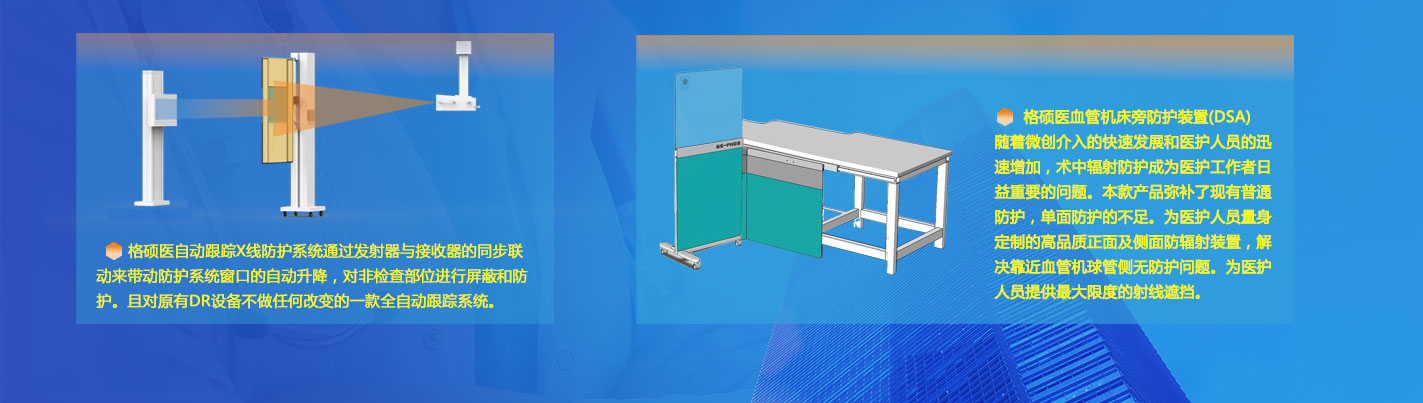

- **移動式屏蔽設備**

- **可移動鉛屏風**:在床旁攝影時,為操作人員提供即時防護屏障。

- **鉛橡膠防護簾**:懸掛在DR探測器或球管旁,阻擋特定方向的散射線。

- **個人防護裝備(PPE)**

- 鉛衣(0.25~0.5mm Pb當量)、鉛圍裙、鉛眼鏡、甲狀腺防護頸套等,重點保護敏感器官(如造血系統、甲狀腺)。

---

### **2. 距離防護(利用輻射衰減規律)**

- **遙控操作**:

- 操作人員通過控制室遠程觸發曝光,確保與X射線球管保持安全距離(輻射劑量與距離平方成反比,如距離增加1倍,劑量降至1/4)。

- **延長電纜或無線觸發**:

- 便攜式DR設備配備長曝光電纜或無線遙控,避免操作人員靠近輻射場。

---

### **3. 時間防護(減少暴露時長)**

- **自動化流程**:

- DR系統集成智能曝光技術(如AEC自動曝光控制),縮短無效曝光時間。

- **培訓與流程優化**:

- 規范操作流程,減少重復曝光和調試時間。

---

### **4. 散射輻射管理**

- **準直器與束光器**:

- 縮小X射線束照射野,減少不必要的散射輻射產生。

- **患者體位屏蔽**:

- 為患者非檢查部位覆蓋鉛橡膠毯(如性腺、甲狀腺防護),減少患者體內散射對操作人員的影響。

---

### **5. 環境與設備優化**

- **機房設計**:

- 檢查室墻壁、門采用鉛板或鋇水泥(鉛當量≥2mm Pb),確保環境屏蔽達標。

- **設備布局**:

- 球管朝向設計(如背向操作臺),利用“主射線方向”減少散射輻射。

---

### **6. 監測與反饋**

- **實時劑量監測**:

- 操作人員佩戴個人劑量計(如TLD或電子劑量計),定期記錄累積劑量。

- 部分高級DR設備集成輻射劑量報警功能,提示高風險操作。

---

### **實際效果示例**

- **標準DR檢查**:

- 在控制室+鉛玻璃防護下,操作人員實際接受的輻射劑量可接近環境本底水平(<0.1μSv/次)。

- **床旁攝影**:

- 使用鉛屏風+鉛衣后,散射輻射劑量可降低90%以上(從10μSv/次降至<1μSv/次)。

---

### **注意事項**

- **防護裝置維護**:定期檢查鉛衣/鉛玻璃是否有破損(如折痕、裂縫),避免屏蔽失效。

- **聯合防護策略**:需綜合使用屏蔽、距離、時間措施,單一手段可能不足。

通過以上多層次的防護設計,DR防護裝置能顯著降低操作人員的累積輻射劑量,確保職業暴露符合國際標準(如ICRP推薦的每年≤20mSv有效劑量限值)。