為降低操作人員的**累積輻射劑量**,防護裝置需結合工程控制、操作規范及個人防護設備(PPE),通過多層次的防護策略實現劑量最小化。以下是具體措施及原理:

---

### **1. 工程控制:減少輻射源暴露**

#### **(1) 屏蔽優化**

- **固定屏蔽**:

- 在輻射源與操作位之間設置鉛墻、鉛玻璃(如診斷X光室的1.5 mm鉛當量墻體)。

- 對高能設備(如直線加速器),采用混凝土迷路設計,減少散射輻射泄漏。

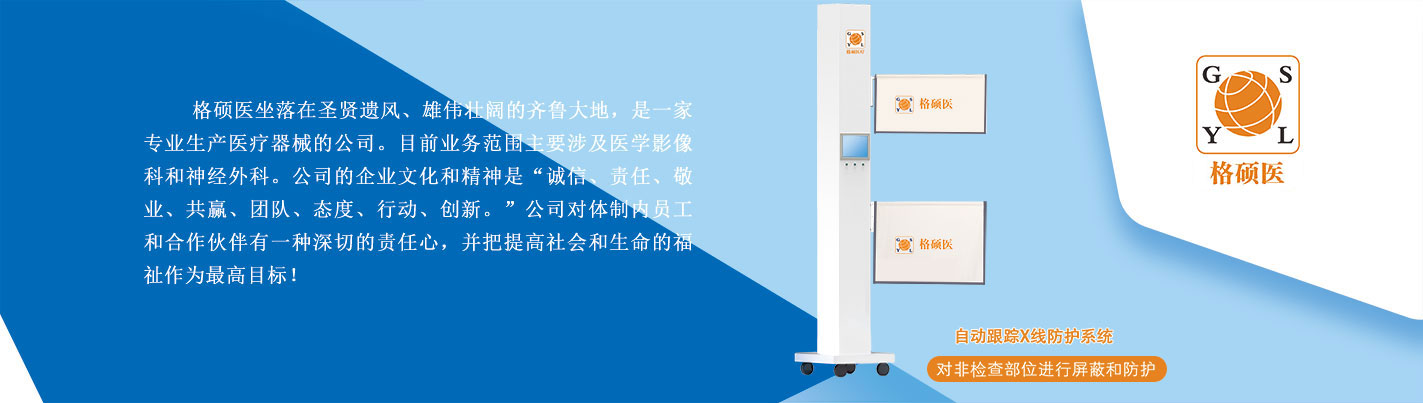

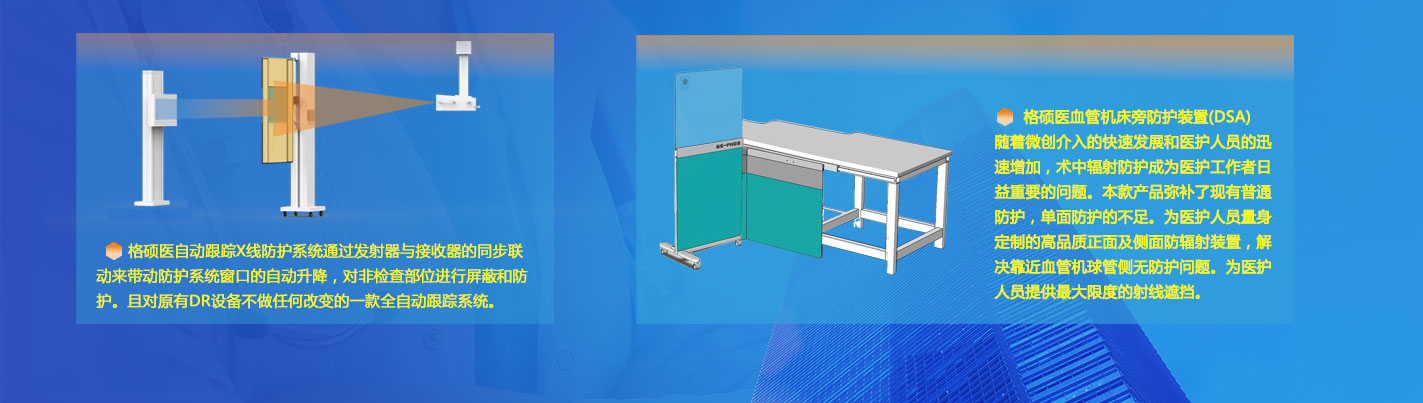

- **移動屏蔽**:

- 使用鉛屏風(如介入手術中的可移動鉛屏障)或鉛簾(如工業CT設備周邊),直接阻擋散射輻射。

#### **(2) 設備改進**

- **準直與過濾**:

- 縮小X射線束范圍(準直器)并添加鋁/銅過濾片,減少低能光子(降低散射輻射強度)。

- **自動曝光控制(AEC)**:

- 根據患者體型自動調整曝光參數,避免不必要的過量輻射。

#### **(3) 距離控制**

- **遙控操作**:

- 在控制室(≥2 m外)操作設備,利用**距離平方反比定律**(劑量率∝1/距離2)顯著降低劑量。

- **機械臂/自動化**:

- 工業探傷中使用機械臂替代人工近距離操作。

---

### **2. 操作規范:減少暴露時間和頻率**

#### **(1) 時間管理**

- **ALARA原則**:

- 優化工作流程,縮短單次操作時間(如CT掃描前預規劃,減少重復掃描)。

- **輪崗制度**:

- 分散高風險操作人員的工作量,避免個體累積劑量過高。

#### **(2) 行為優化**

- **體位與角度**:

- 操作時背向或側向射線束(散射輻射強度與角度相關,90°方向散射最低)。

- **避免直接暴露**:

- 在X射線曝光時確保人員撤離或隱蔽(如DR攝影時使用門聯鎖裝置)。

---

### **3. 個人防護設備(PPE)**

#### **(1) 穿戴式防護**

- **鉛衣/鉛圍裙**(0.25~0.5 mm鉛當量):

- 覆蓋軀干關鍵器官(甲狀腺、性腺),降低散射輻射劑量。

- **鉛眼鏡/面罩**:

- 防護晶狀體(年劑量限值≤20 mSv,ICRP建議)。

- **鉛手套/護臂**:

- 適用于介入手術等需手部靠近輻射場的情況(注意:鉛手套可能增加初級束散射,需謹慎使用)。

#### **(2) 劑量監測**

- **實時劑量儀**:

- 佩戴電子劑量計(如DMC 3000),報警提示超閾值劑量。

- **累積劑量記錄**:

- 定期讀取TLD(熱釋光劑量計)數據,確保年累積劑量符合法規(如職業人員≤20 mSv/年,GB 18871-2002)。

---

### **4. 環境監測與維護**

#### **(1) 輻射場測繪**

- 使用便攜式劑量儀定期檢測操作位周圍的**散射輻射熱點**,調整屏蔽布局。

#### **(2) 設備維護**

- 定期檢查防護裝置完整性(如鉛門密封性、鉛玻璃無裂紋),防止屏蔽效能下降。

---

### **5. 培訓與文化**

- **輻射安全培訓**:

- 教授散射輻射分布規律(如劑量率隨角度和距離的變化)及防護技巧。

- **安全文化強化**:

- 通過案例分享和獎懲制度,減少“防護惰性”(如因麻煩而不穿鉛衣)。

---

### **實際場景示例**

- **介入放射科醫生**:

- **工程控制**:手術床側方安裝鉛玻璃懸吊屏(0.5 mm Pb)。

- **操作規范**:采用低劑量脈沖透視模式,減少持續曝光。

- **PPE**:穿戴鉛衣(0.35 mm Pb)+ 甲狀腺護具 + 劑量儀,年累積劑量從5 mSv降至1 mSv。

- **工業探傷員**:

- **遙控操作**:使用無人機搭載射線源,人員遠離檢測區域,累積劑量趨近于0。

---

### **關鍵公式與數據**

- **距離防護**:若距離從1 m增至2 m,劑量率降至1/4。

- **屏蔽厚度計算**:

\( T = \frac{\ln(D_0/D)}{μ} \)

(\(T\):厚度,\(D_0/D\):衰減倍數,\(μ\):線性衰減系數)。

---

### **總結**

降低操作人員累積劑量需采取**“三位一體”策略**:

**屏蔽優先**(工程)→ **縮短時間+遠離輻射**(操作)→ **PPE補充**(個體)。

通過技術升級、嚴格管理和持續監測,可實現劑量**10倍以上的降低**,確保職業健康安全。